La destrucción de la modernidad: los Talleres Vasena y la Semana Trágica en Buenos Aires

El artículo titulado “La destrucción de la modernidad: los Talleres Vasena y la Semana Trágica en Buenos Aires” de Daniel Schávelzon y Ana Igareta ha sido presentado como parte de una conferencia central titulada Arqueología de la destrucción de la modernidad en el VI Congreso de Arqueología de Colombia, realizado en la ciudad de Santa Marta, entre los días 26 y 29 de octubre de 2012.

El artículo titulado “La destrucción de la modernidad: los Talleres Vasena y la Semana Trágica en Buenos Aires” de Daniel Schávelzon y Ana Igareta ha sido presentado como parte de una conferencia central titulada Arqueología de la destrucción de la modernidad en el VI Congreso de Arqueología de Colombia, realizado en la ciudad de Santa Marta, entre los días 26 y 29 de octubre de 2012.

.

Resumen

En junio del año 2009 una nueva remodelación de la Plaza Martín Fierro (Buenos Aires) atrajo la atención sobre las ruinas de dos paredes que aún se mantenían en pie. Dichas paredes constituyen el último fragmento de evidencia material de lo que a principios del siglo XX fue una gran empresa metalúrgica argentina: los Talleres Vasena. El enorme edificio de talleres y depósitos a que corresponden esos muros, fue construido por Vasena a principios del siglo XX y, en 1919, fue el escenario de uno de los más cruentos conflictos obreros que registra la historia nacional. Allí, un enfrentamiento que se inició como un reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo en la fábrica, se transformó en una batalla por toda la ciudad que enfrentó a gran parte de los sectores populares y a las fuerzas del orden durante la Semana Trágica. Poco tiempo después del conflicto, los talleres fueron clausurados y vendidos ala Municipalidad, que en la década de 1940 transformó el predio en una plaza, previa demolición de los edificios. No existe documentación que registre los mecanismos sociales y políticos que guiaron la destrucción de los talleres, o los motivos que permitieron que, setenta años después, dos paredes permanezcan en pie. Es posible proponer desde la arqueología una caracterización de ese espacio y de las condiciones materiales en las que trabajaron quienes murieron en el enfrentamiento.

Introducción

A principios del siglo XX, las industrias nacionales registraron un crecimiento sin precedentes que hizo pensar a muchos que la Argentina se convertiría en una de las potencias económicas del mundo. Un diccionario español de 1919 describía así la situación: “Todo hace creer que la República Argentina está llamada a rivalizar en su día con los Estados Unidos de la América del Norte, tanto por la riqueza y extensión de su suelo como por la actividad de sus habitantes y el desarrollo e importancia de su industria y comercio, cuyo progreso no puede ser más visible” (citado por Tonni 2006:27).

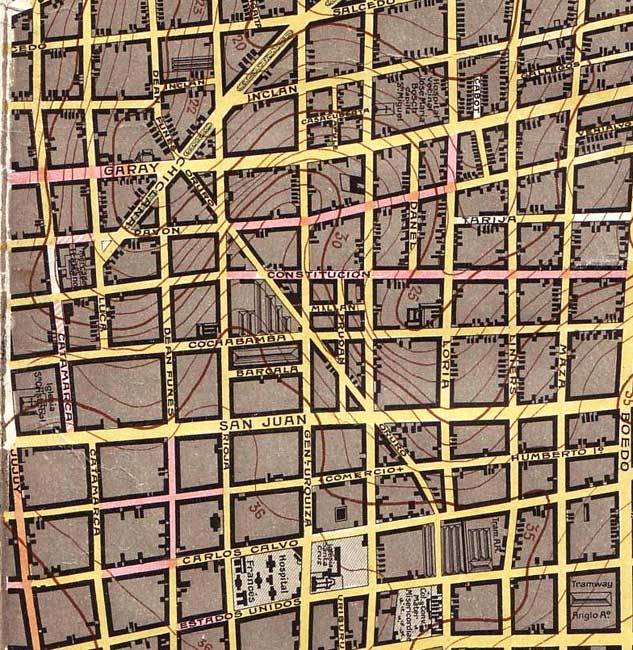

Diversas empresas metalúrgicas consolidaron su posición como productoras capaces de sustituir materiales que hasta ese entonces eran importados, jugando un papel fundamental en el desarrollo de otras industrias a las que les proporcionaban productos en enormes cantidades, tales como la ferroviaria, la marítima, la frigorífica y la harinera. Asimismo, se afianzaron las exportaciones a Europa, si bien los vientos de guerra que soplaban en el viejo continente amenazaban constantemente la continuidad del comercio. Talleres Pedro Vasena e Hijos fue una de las empresas que participaron del auge industrial argentino y a comienzos de la década de 1910, intentó exitosamente ampliar su producción y convertirse también en acería. Los enormes costos implicados en dicho proceso llevaron a la familia Vasena a asociarse con inversores ingleses, quienes unos pocos años después consiguieron en control total de los Talleres; nació entonces la Argentine Iron and Steel Manufactury, formely Pedro Vasena e hijos. El meteórico crecimiento de la empresa –para 1919 empleaba ya a más de 2000 operarios- dio lugar a la construcción de un impactante conjunto edilicio. Talleres, caballerizas, depósitos y oficinas administrativas fueron instaladas en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en la intersección de las actuales calles Cochabamba y La Rioja, en el barrio de San Cristobal.

Vista del conjunto arquitectónico de Cochabamba y La Rioja en su momento de máximo desarrollo hacia 1900.

Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial afectó severamente la productividad de los talleres, no solo por la pérdida de mercados de exportación sino también por el encarecimiento de ciertos insumos importados que resultaban vitales para su funcionamiento. La reducción de las ventas impactó particularmente a los obreros de la empresa, quienes sufrieron despidos y una reducción abrupta de sus sueldos. Las primeras organizaciones sindicales del país, que por ese entonces contaban con unos pocos años de existencia, organizaron durante diciembre de 1918 y los primeros días de 1919 una sucesión de huelgas que pusieron en jaque la continuidad de la producción. Entre otras cosas, se reclamaba al Directorio de Vasena la reducción de la jornada de trabajo de 11 a8 horas, el pago de horas extras, la reincorporación de los obreros suspendidos o despedidos y la mejora en las condiciones generales de trabajo (Seibel 1999). El 7 de enero, en la puerta de los Talleres Vasena en su dependencia de Cochabamba, se desató un enfrentamiento entre huelguistas y obreros que no se habían plegado a la huelga que culminó con la llegada de la policía, la que disparó indiscriminadamente sobre trabajadores y transeúntes, asesinando a cuatro y dejando cerca de treinta heridos (Caras y Caretas 1919). Nuevos y más violentos enfrentamientos tuvieron lugar los días siguientes en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires entre obreros y policía, bomberos e incluso ejército, en el episodio hoy conocido como la Semana Trágica. Rápidamente el conflicto se extendió con agresiones a extranjeros y miembros de la comunidad judía, y generó el surgimiento de nefastos grupos parapoliciales como la llamada “Liga Patriótica” (Caterina 1955). Si bien nunca se dieron a conocer datos oficiales sobre la cantidad de muertos en dichos enfrentamientos, diversos diarios de la época estimaron que éstos se contaban por miles.

Concluida la Semana Trágica y con una frágil calma entre el directorio de Vasena y sus obreros obtenida luego de que éste accediera a parte de sus reclamos, los Talleres fueron adquiridos por otra empresa y el edificio de Cochabamba y La Rioja al poco tiempo fue vaciado y desmantelado. En el año 1926 el predio fue adquirido por la Municipalidad porteña, procediéndose luego a la demolición y la creación en el lugar dela Plaza Martín Fierro, inaugurada en 1940. Hasta donde hemos podido indagar, no hubo por entonces ninguna manifestación de desacuerdo con la decisión de destruir la construcción ni ninguna voz que señalara la importancia de su conservación como sitio histórico.

En la actualidad, solo dos fragmentos de paredes rotas, semiderrumbadas y rodeadas de basura dan cuenta de que allí existió alguna vez un edificio de dimensiones colosales y en cuyas inmediaciones se desató uno de los primeros y más violentos reclamos obreros de la historia del país.

Consideraciones teóricas

Nos hemos hechos tantas veces la pregunta ¿cómo un edificio que fue escenario de un evento crítico en la historia nacional fue demolido sin protestas? que ya no vale la pena repetirla. No solo porque la respuesta suele ser por completo desalentadora, sino porque el conocerla no parece haber minimizado el impacto de la destrucción que se reitera frente a nuestros ojos. Es momento entonces de intentar un abordaje del problema desde una perspectiva diferente: dejando de lado la certeza de lo efectivamente destructiva que puede ser la desidia de la administración pública, vale la pena considerar que las destrucciones tal vez no ocurren porque nadie las evita, sino porque en algún sentido se las favorece como mecanismo de construcción del olvido.

En su texto de 2009, Logan y Reeves proponen que la desaparición de ciertos elementos del patrimonio cultural deriva de su carácter de “sitios de dolor y vergüenza”. Su análisis indica que “a veces, sitios completos desaparecen de la conciencia del público y por lo tanto también de los registros de patrimonio, tal vez porque el público en cuestión no desea recordar los eventos asociados con tales lugares” (Logan y Reeves 2009:2). Se trata de de “lugares no reconocidos [por su valor histórico] si no hasta tiempos recientes debido a su asociación con el dolor y sufrimiento allí experimentado en el pasado Con frecuencia las comunidades están avergonzadas de estos episodios o temerosas de que ahondar en ellos pueda reavivar enfrentamientos. Tales lugares con frecuencia se convierten en objetivos a demoler, a fin de que arrasar con el miedo y la vergüenza asociada al sitio” (Logan y Reeves 2009:2).

En tal contexto, la destrucción del patrimonio deja de ser un evento que podría haberse evitado para convertirse en un acto que se vio colectivamente –aunque tal vez de forma inconciente-, favorecido. En un artículo resulta imposible siquiera empezar a discutir los complejos mecanismos implicados en el reconocimiento y manifestación a nivel social colectivo de los sentimientos de culpa y dolor, por lo que simplemente nos limitaremos a explorar las alternativas materiales de la posibilidad planteada por los autores.

Si bien el sitio no queda estrictamente incluido en ninguna de las categorías propuestas por los Logan y Reeves para clasificar los “sitios de dolor y vergüenza” –que sí incluyen lugares de masacres y genocidios, escenarios bélicos, prisiones civiles y políticas y sitios de reclusión- consideramos que el esquema analítico propuesto para dicho conjunto resulta igualmente aplicable. Como mencionábamos antes, no solo ningún sector de la sociedad porteña manifestó en su momento interés por la preservación del edificio de los viejos Talleres Vasena, sino que tampoco parece haber habido a posteriori ninguna forma de reconocimiento del lugar como escenario de un evento histórico o intento alguno de preservarlo o de salvaguardar los sectores de paredes que sobrevivieron a la demolición (y que con seguridad hace décadas eran más grandes y más sólidos que los restos que aún existen).

Al momento de iniciarse los trabajos arqueológicos, la superficie que rodeaba los mínimos restos de los muros estaba cubierta por una descomunal cantidad de basura, acumulada por lo menos desde la década del 70 y que en algunos sectores formaba montículos de medio metro de alto. Una de las esquinas que formaban las paredes mostraba las huellas dejadas por el puesto de choripán que funcionaba en la plaza y que dejó una extensa marca de grasa y hollín sobre las paredes, además de una masa compacta de residuos acumulados que incluía “costillitas” de vaca, bolsas de pan, servilletas, vasitos plásticos y envases de gaseosas y bebidas alcohólicas. A ello se sumaban por supuesto decenas de preservativos usados y sus correspondientes envoltorios, los restos de varias computadoras e impresoras desguasadas próximas a una pared y excrementos de perros y humanos repartidos por las inmediaciones del conjunto. Ningún cartel, placa o elemento semejante daba cuenta del valor testimonial de las paredes, si bien se nos indicó que unos diez años atrás, la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal había hecho colocar un recordatorio en tal sentido, luego de haber gestionado su declaración como “Sitio de Interés Cultural” ante la Municipalidad porteña. Se trata evidentemente de un lugar arrasado; si consideramos que tal destino se relaciona con los trágicos eventos allí ocurridos, es necesario preguntarse ¿qué motivó su desaparición?

Vista actual del sitio durante la excavación de uno de los niveles de piso; en el fondo la pared este-oeste y la abertura correspondiente a una ya desaparecida ventana.

Posibilidades

Mencionábamos antes que uno de los hechos llamativos sobre el caso de Vasena es la falta de reconocimiento del lugar como escenario de un importante evento histórico de la primera mitad del siglo XX. Si bien es lógico asumir que éste no resulta deseable para los industriales –acusados de desatar en 1919 el conflicto por su explotación de los trabajadores-, es más difícil entender por qué otros sectores de la sociedad, generalmente interesados en mantener viva la memoria de hechos de este tipo, tampoco se han ocupado de obtener el reconocimiento que el sitio amerita en función de su papel en la historia de los reclamos obreros. Talleres Vasena pertenece a la clase de sitios que posibilitaría a un grupo (los obreros) mantener un sentido de conexión con sus raíces en el pasado, y que justamente por eso suelen ser utilizados –buena o malamente-, por gobiernos y políticos para enfatizar los lazos que la nación posee con dicho grupo (Logan y Reeves 2009:12). Resulta necesario cuestionarse entonces por qué ni una ni otra cosa ha ocurrido e identificar, en caso de ser ello posible, el origen de la falta de interés por el lugar que manifiestan grupos contrapuestos. Una revisión de las crónicas de la época y los textos dedicados a analizar los hechos de la Semana Trágica permiten, a nuestro criterio, definir cuando menos tres niveles posibles de conflicto, cada uno de los cuales constituye un evento dramático en sí mismo y cuya carga emotiva podrían haber hecho deseable la destrucción del edificio.

En primera instancia, las pésimas condiciones de trabajo de quienes se desempeñaban como obreros en la sucursal Cochabamba, que sin duda no constituían un hecho aislado si no que reflejaban la política habitual de la empresa. Explotación, enfermedad y falta de seguridad industrial conformaron el lado oscuro de la modernidad y de la consolidación del sistema capitalista de producción, cuyos beneficios para algunos fueron obtenidos reprimiendo las exigencias de los trabajadores en lugar de mejorar su situación laboral como alternativa para optimizar la producción. El que las autoridades nacionales haya permitido –e incluso en ocasiones fomentado para su propio beneficio- tal estado de cosas, constituye un episodio doloroso para los protagonistas pero vergonzoso para toda la población nacional.

El segundo motivo a considerar se relaciona con el hecho de que la intervención inicial de la policía estuvo motivada por un enfrentamiento entre obreros, cuando grupos de huelguistas agredieron a quienes no se habían plegado a la huelga –tanto las crónicas de la época como estudios históricos posteriores coinciden en señalarlo-; los conductores de las chatas que transportaban los materiales parecen haber sido el blanco principal de los huelguistas, quienes prendieron fuego a numerosos vehículos. Si bien algunos autores mencionan que los agredidos eran en realidad “rompehuelgas contratados”, y otros sostienen simplemente que se trataba de obreros que no apoyaban los reclamos, lo cierto es que se trató de un violento ataque hacia un pequeño grupo que pensaba diferente a la mayoría. Más allá de la validez del reclamo de la huelga, el episodio obliga a cuestionarse sobre la legitimidad de agredir a un tercero sólo porque no piensa como el resto del grupo.

En tercer lugar, es importante tener en cuenta que lo que podría haber sido un enfrentamiento puntual entre trabajadores y fuerzas del orden se extendió por toda la ciudad a partir de una acción de represión violenta por parte de un gobierno que –recordémoslo- era democrático. El presidente Hipólito Yrigoyen puso en manos del General Luis Dellepiane la resolución del conflicto, otorgando al Ejército funciones y atribuciones que no le son propias. Asimismo, tanto el gobierno nacional como los grupos conservadores apoyaron abiertamente el accionar de grupos parapoliciales, lo que constituyó una violación más a lo establecido constitucionalmente.

La sumatoria de posibilidades permite generar una hipótesis acerca de por qué el sitio de los Talleres Vasena no ha se ha transformado en monumento si no muy tardíamente como un “lugar histórico”, o acercarnos a comprender los posibles motivos por los que los herederos de los grupos que en 1919 protagonizaron el conflicto no han manifestado interés por la conservación de la evidencia material asociada al mismo. En tal contexto, cabe preguntarse si la investigación arqueológica puede aportar algo al relato de lo ocurrido que genere alguna diferencia o posibilite un cambio de actitud con respecto al sitio. En principio, los trabajos realizados permitieron caracterizar desde el registro arqueológico las condiciones de labor de los obreros de Vasena, algo que si bien se conocía por testimonios y crónicas, no poseía entidad material a consecuencia de la destrucción de los viejos Talleres.

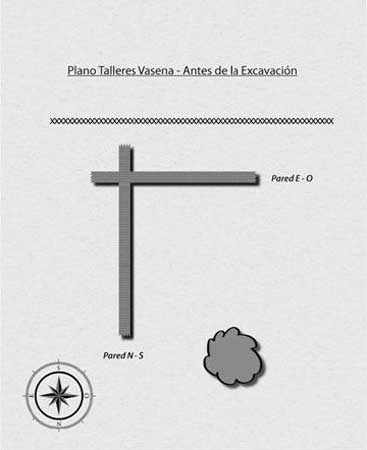

Esquema de los restos visibles antes del desarrollo de las excavaciones

Total de estructuras detectadas una vez concluida las excavaciones

Excavación del sitio Plaza Martín Fierro ex Talleres Vasena

Los restos visibles en superficie de lo que fue el edificio de Vasena se reducen en la actualidad a dos paredes de ladrillo de unos10 mde largo, 45 cmde ancho y2 mde alto que se cruzan formando cuatro esquinas de ángulos rectos. Ambos muros presentan en su tramo más extenso las aberturas de antiguas ventanas, si bien la carpintería de las mismas desapareció tiempo atrás y el deterioro del total del conjunto no permite establecer si cada una de las mencionadas esquinas correspondía a estancias internas o sectores externos de la construcción.

La superficie definida como área de intervención arqueológica fue un sector de la plaza de base cuadrangular de12 mde lado, que tuvo como centro el conjunto de muros históricos y el total de las esquinas definidas por éstos. Tal superficie fue internamente dividida en 144 cuadrículas de un metro y mapeada en su totalidad, como paso previo a la excavación sistemática de 46 unidades, alcanzando profundidades variables. Asimismo se excavaron diez sondeos a pala de 0.50 x0.50 ma distancias regulares de las paredes.

El avance de la excavación permitió determinar la longitud total original de dos de las mismas, identificar la presencia de otros tres sectores de muro asociados a éstas y reveló la presencia de al menos cinco secciones de pisos de características disímiles, así como también de los restos de lo que parece haber sido un piletón de cemento destinado a la fundición de hierro y chatarra y otros posibles dos muy deteriorados. Si bien no se pudo establecer con precisión a qué sector de los Talleres pertenecían tales estructuras –los planos disponibles son singularmente confusos-, un análisis integrado de las características del conjunto expuesto permitió realizar algunas inferencias sobre su funcionalidad. Los restos dan cuenta de la existencia de pasillos y recintos interiores extremadamente estrechos o muy subdivididos, tanto que el espacio disponible para permanecer o circular por ellos resultaba mínimo y las aberturas fueron de tamaño igualmente exiguo. Asimismo, las paredes divisorias eran de un solo ladrillo de ancho y de ningún modo aislantes, ni siquiera aquellas que rodean al piletón de fundición y que seguramente despedía un calor infernal. Tanto que alteró la superficie de los ladrillos de una de las paredes, que bajo una enorme mancha de hollín muestran un principio de vitrificación (la temperatura mínima requerida para que una masa arcillosa empiece a vitrificarse es de 1500º C). La única ventana conservada de ese recinto daba a otro ambiente interno y por ende no permitía circulación alguna de aire, algo absolutamente necesario si se tiene en cuenta que al calor se sumaba el humo –tóxico- del carbón que se quemaba en hornos y fraguas y el vapor liberado por el agua empleada para enfriar herramientas y materiales.

Plano de ubicación de los talleres Vasena

Consideraciones finales

Desde su nacimiento en la década de 1960 en Inglaterra, la arqueología industrial se ha desarrollado teniendo en cuenta que no sólo se trata del estudio de los edificios o de la maquinaria involucrados en los procesos modernos de producción, si no en realidad del universo material y social de los trabajadores que lo sostuvieron, de los mecanismos de consumo de sus productos y de cómo éstos incidieron en la posible explotación de los primeros (Thomas 2004). En definitiva, de la construcción del capitalismo como sistema que alguna vez pareció ideal y que rápidamente puso en evidencia los altísimos costos sociales y personales que su desarrollo implicaba para millones de personas.

El surgimiento de los movimientos obreros y los reclamos alrededor de los cuales estos se organizaron es un tema en el que la disciplina ha empezado a adentrarse, buscando explorar otros aspectos del mismo proceso histórico. El análisis de los restos hallados en el sitio proporcionan evidencia en relación a las pésimas condiciones de trabajo que soportaron sus obreros y, asimismo, hemos intentado avanzar en una explicación de porqué el edificio que podría haberse erigido en monumento fue en cambio demolido y cuáles pueden haber sido los motivos por los que hasta ahora a nadie pareció importarle demasiado tal destrucción.

Agradecimientos

A los alumnos de antropología dela UNLP y de la UBA que participaron de los trabajos de campo. A Sebastián Igareta por el procesamiento gráfico.

Referencias bibliográficas

Caras y Caretas

1919. Año XXII, Nº 1.059, 18 de enero de 1919.

Caterina, Luis María

1955. La Liga Patriótica Argentina: un grupo de presión frente a las convulsiones sociales de la década del 20. Editorial Corregidor. Buenos Aires.

Tonni, E.

2006. Vajillas de loza y porcelana. Presencia en Buenos Aires a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Jorge Sarmiento Editor / Universitas Libros. La Plata

Logan, W. y K. Reeves (editores)

2009. Places of Pain and Shame – Dealing with “Difficult Heritage”. Routledge and Co. Londres

Seibel, B.

1999. Crónicas de la Semana Trágica. Editorial Corregidor. Buenos Aires.

Thomas, J

2004. Archaeology and modernity, Routledge Editorial. Londres.

Vasena, Santiago (compilador)

1902. Pedro Vasena e Hijos Buenos Aires. Primer Catálogo. BANH. Buenos Aires.