Proyecto Arqueológico San Vicente (PASAVI): comunicación inicial

El artículo “Proyecto Arqueológico San Vicente (PASAVI). Comunicación inicial” de Mónica Edith Carminati de Blanco ha sido publicado en “Arqueología Histórica Argentina”, Actas del 1er. Congreso Nacional de Arqueología Histórica, páginas 447 a 452, Editorial Corregidor, realizado en la ciudad de Mendoza entre los días 9 al 11 de noviembre de 2000, ISBN 950-05-1438-9.

El actual partido de San Vicente se encuentra ubicado en la provincia de Buenos Aires, a 50 Km. al sur de la Capital Federal. Limita con los siguientes partidos: al norte con Presidente Perón, al nordeste con Florencio Varela y La Plata, al sudeste con Coronel Brandsen y General Paz y al oeste con Cañuelas y Ezeiza.

La población estimada para el año 2000 es de 42.493 personas. La mayor parte del distrito es rural, siendo los dos núcleos urbanos de mayor importancia: Alejandro Korn y San Vicente.

Síntesis histórica

Enunciaremos brevemente aquellos momentos históricos en los cuales aparecen citadas las tierras pertenecientes al actual partido o a sus adyacencias: el 24 de octubre de 1580, Juan de Garay, fundador de la ciudad «de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires», repartió «suertes» de estancia desde los altos de San Pedro (actual Parque Lezama) hasta la Magdalena, cuyos frentes daban al Riachuelo y al Río de la Plata. San Vicente se encuentra situado donde concluían los fondos de las cabezadas de dichas tierras. El agrupamiento de indígenas en pequeños pueblos, con doctrineros permanentes en cada uno, era la forma de misión llamada reducción. Si bien no hay documentación concreta referida a la reducción que se estableció en el último tercio del siglo XVII a orillas de la laguna «del Ojo», se hace tangencialmente referencia a ella en documentos del siglo XVIII, donde se habla del cambio de nombre de la laguna del Ojo por el de la Reducción y posteriormente por el de San Vicente. Es posible que haya sido una de las tres reducciones que se intentaron crear en 1675, merced a un acuerdo entre el gobernador y los caciques, ya que una de ellas, la de los indios laguneros estaría situada a 40 Km. de la ciudad. Ningún clérigo asumió el papel de doctrinero de estas reducciones que la viruela asoló meses después. En 1740 Antonio Pessoa recibió en herencia de su padre Luis, una estancia de legua por legua y media en cuyo centro estaba la laguna de San Vicente. En su margen norte, hacia 1750, su hijo Vicente, clérigo, edificó una capilla que puso bajo la advocación de San Vicente Ferrer. En 1780, el Obispo de Buenos Aires, Fray Sebastián Malvar y Pinto, solicitó el consentimiento para erigir nuevas parroquias en el pago de la Magdalena, fundando su pedido especialmente en las grandes distancias que separaban a los feligreses de sus iglesias; por lo tanto se dividió en tres nuevos curatos: el de los Quilmes, el de la Isla (actual Magdalena) y el de la laguna de la Reducción (actual San Vicente). En este último se nombra párroco a Vicente Pessoa y el Obispo le solicita que ceda su capilla particular para que sirva de parroquia debido a la imposibilidad económica de construir otra. Cabe consignar que el curato de San Vicente poseía límites mucho mayores que los actuales, pues incluía gran parte de los actuales partidos de: Cañuelas, Monte, General Paz, Coronel Brandsen, Florencio Varela, Presidente Perón, Almirante Brown y Ezeiza. En los alrededores de la capilla del Padre Pessoa comenzó a generarse un poblado (sobre todo después del malón de 1780 que destruyó el fuerte de Ranchos y provocó el traslado del fuerte del Zanjón a la laguna de Vitel). Los libros parroquiales dan fe de que la población que atendía la parroquia era considerable para la época. En 1803 muere el padre Vicente Pessoa. Uno de sus sucesores, Atanasio San Martín, construyó en 1817 una nueva capilla con el aporte de todos los vecinos, pues la antigua estaba casi destruida y el número de feligreses había aumentado.

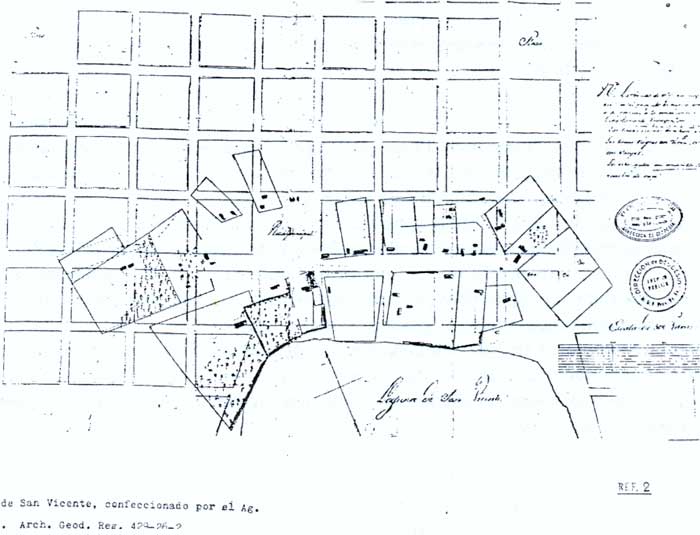

En 1830, el gobernador Rosas decreta el reordenamiento de los pueblos de campaña; es en esa oportunidad cuando el agrimensor Saturnino Salas realiza el plano de San Vicente; en el cual constan además de la iglesia (único edificio de material ) algunos ranchos de barro y paja. Puede apreciarse que la distribución de los mismos al igual que sus calles es de carácter espontáneo, no respondiendo a ningún orden predeterminado.

El lugar donde surgió el pueblo de San Vicente era bajo e inundable. Se realizaron algunas obras para paliar los inconvenientes del terreno. Si bien esta especie de «isla» servía de protección en su origen al promediar el siglo XIX impedía su crecimiento.

En 1856 se produce el traslado de San Vicente al sitio que hoy ocupa: al sur de la laguna; no sin resolverse un largo litigio entre antiguos pobladores y hacendados en torno al sitio que el mismo debía ocupar.

Síntesis del proyecto arqueológico

En el pasado mes de mayo, a nuestro proyecto denominado: Proyecto Arqueológico San Vicente (PASAVI), le fue otorgada una Asistencia Técnico-Cultural de la Sub-Secretaría de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, asignada a través de la Dirección de Cultura del Municipio.

El objetivo del mismo es reunir desde el punto de vista arqueológico la mayor cantidad de materiales de época histórica provenientes del pueblo viejo, la búsqueda de indicios de la reducción, el relevamiento de propiedades situadas en el pueblo nuevo –aunque de muy antigua data– (alguna de las cuales están aún en poder de los descendientes de los primitivos moradores ) y de todos aquellos sitios ubicados en jurisdicción del partido que merezcan ser tenidos en cuenta.

Comenzamos con la búsqueda de datos bibliográficos de la zona y del municipio y con la entrevista a viejos pobladores que nos brindaron información que debemos corroborar. Estamos realizando sondeos en la zona del pueblo viejo:

— Sondeo N° 1: distante 51,6 ni de la pared del cementerio actual y a 13, 5 m. de la calle Vergara. Se excavó hasta una profundidad de 104 cm. (tosca). En su superficie hallamos abundantes restos de pavimento producto de la remoción de las capas asfálticas de una ruta. Aportó materiales modernos: vidrio, papel, plástico, ladrillo y pequeños trozos de carbón. A los 68 cm. el sedimento se tornó húmedo y plástico. Artesanos actuales destacan la calidad del sedimento de la zona como muy apto para alfarería.

En la actualidad estamos prospectando la finca La Rinconada (terreno 39). La misma presenta una antigua vivienda en cuyos fondos en dirección a la laguna encontramos trozos de madera, clavos, tornillos, azulejos y abundantes fragmentos de ladrillo diseminados por todo el terreno, lo que nos indica que se trata de restos de construcción con el fin, tal vez, de ser reutilizados. Hallamos también importante cantidad de fragmentos de botellas y de latas oxidadas.

Debido a las abundantes precipitaciones que impiden la continuidad de nuestro trabajo, depositando grandes cantidades de agua en estos terrenos bajos, haciendo crecer de manera abundante la vegetación e impidiendo el fácil manejo del sedimento estamos avanzando muy lentamente. A pesar de estos inconvenientes insalvables hemos realizado los sondeos N° 2 y 3 y comenzado el número 4.

— Sondeo N° 2: pozo de basura a 14 m. de la pared noroeste del cementerio y 50 m. de la calle Vergara. Aportó material actual: vidrio, ladrillo, abundantes clavos alguno de ellos doblados en forma de traba de construcción y un esqueleto de Ovis que comenzó a aparecer a los 26 cm de profundidad (suponemos por haberlo hallado completo y articulado que no fue utilizado para alimentación). A 45 cm de profundidad comenzaron las concreciones de tosca y total ausencia de material cultural.

—Sondeo N° 3: situado a 30 m. de la pared noroeste del cementerio y 60 m. de la calle Vergara. El mismo presentaba una curiosa disposición de ladrillos en forma oval, que delimitaría una estructura , la que resultó ser totalmente casual. En superficie se halló abundante cantidad de azulejos, ladrillos y material con revoque pintado de tonalidades rosadas cubierto con celeste. A 20 cm. de profundidad aparecieron dos pequeños fragmentos de una misma pieza de loza (posiblemente de un plato), ladrillos y azulejos fragmentados. A los 28 cm comenzaron las concreciones de tosca y total ausencia de material cultural.

Desde mediados a fines de octubre del corriente año se presentaron durante la semana abundantes precipitaciones, granizo y alertas meteorológicos. Ante la imposibilidad de continuar durante este lapso con los sondeos en La Rinconada, nos hemos dedicado a prospectar futuros sitios excavables:

Vivienda López Dewey: Ubicada en el terreno N° 19. esta casa se encuentra en el poder de la familia desde el año 1890; sus paredes son de ladrillo y barro, detectándose algunos lugares refaccionados con revoque nuevo. Posee una importante galería en su frente original (que no coincide con la entrada actual). En el terreno de la misma hemos detectado dos pozos de basura, con abundante material en superficie.

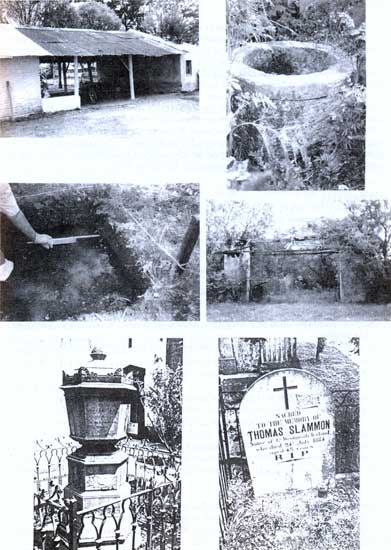

Frente a esta vivienda se halla el lugar conocido como «la casa del juez de Paz». Posee una importante arcada de entrada con aleros construidos con tejas francesas y ladrillos sobre vigas de madera. En nuestro recorrido por el interior hallamos entre medio de la maleza un aljibe que suponemos data del siglo XIX con retoques actuales en sus paredes exteriores y la posible base de una construcción de la época.

Frente al actual cementerio se halla ubicada una propiedad del Sr. Gaviassi: se trata de una construcción abandonada de antigua data, en cuyos fondos encontramos un basural con trozos de ladrillos y tejas actuales en superficie y a pocos metros de distancia las antiguas rejas del cementerio.

Referencias finales

Cementerio: A la derecha de su entrada se halla su capilla, al lado de la actual puerta de acceso a la misma, encontramos una placa que recuerda la erección de la primitiva capilla de San Vicente Ferrer que diera origen al pueblo. En su interior posee un osario y detrás del altar una placa de mármol que nos indica que en el mismo se encuentran los restos humanos anteriores a 1866 (época en la que se construyó el nuevo cementerio); éste se hallaba dividido en dos sectores: el protestante y el católico con antiguos monumentos y bóvedas. En la actualidad la disposición es más uniforme.

Pueblo nuevo: En el mismo existen aún importantes viviendas familiares de finales del siglo XIX —principios del XX. También posee edificios públicos de antigua data: la Iglesia, la Municipalidad, en una de cuyas esquinas se encuentra conservada en una vitrina la llamada «Cruz de la Reducción». Hasta aquí los resultados de esta comunicación inicial en la que pretendemos destacar la importancia del relevamiento arqueológico e histórico de este partido, uno de los más antiguos de la provincia de Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA

Actis, Francisco C.: «Actas y documentos del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires». Junta de Historia Eclesiástica Argentina. Buenos Aires, 1943.

Carbia, Rómulo: «Historia eclesiástica del Río de la Plata». Tomo 1 (1536-1673) y Tomo 2 (1673-1810). Editorial Alfa y Omega. Buenos Aires 1914.

de Paula, Alberto: «Origen, evolución e identidad de los pueblos bonaerenses». Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires, 1996.

Epifanio, Haydeé: «Los orígenes de San Vicente». Municipalidad de San Vicente. Edición Cultura, 1983.

«La Parroquia de San Vicente Ferrer». Cuadernos de Investigación N° 2. Municipalidad de San Vicente. Dirección de Cultura y Actividades Educativas. 1996.

Sors, Guillermina: «El puerto de la Ensenada de Barragán. 1727-1810». Contribución a la historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, 1933.

«Quilmes Colonial». Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, 1937.