Arqueología de la arquitectura: Lo imposible hecho realidad, el subsuelo

El artículo «Arqueología de la arquitectura: Lo imposible hecho realidad, el subsuelo (Salta 769, Buenos Aires)» de Daniel Schávelzon ha sido publicado en Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Tomos de cátedra, Volúmen IV. Compilado por Felicidad Paris Benito y Alejandro Novacovsky. Editado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pps. 141-158, ISBN 978-967-544-348-8, Mar del Plata, año 2010.

El artículo «Arqueología de la arquitectura: Lo imposible hecho realidad, el subsuelo (Salta 769, Buenos Aires)» de Daniel Schávelzon ha sido publicado en Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Tomos de cátedra, Volúmen IV. Compilado por Felicidad Paris Benito y Alejandro Novacovsky. Editado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pps. 141-158, ISBN 978-967-544-348-8, Mar del Plata, año 2010.

.

Desde sus inicios a la actualidad la arqueología de la ciudad de Buenos Aires ha ido definiendo sus objetivos y técnicas, y esto era lógico que fuera sucediendo lentamente; se trataba de una experiencia sin antecedentes en América Latina en su campo de acción, a lo que se sumaban las complejidades de un campo del conocimiento producto de la proveniencia de profesionales de diversas formaciones. Hasta 1996 se trató de un tipo de arqueología universitaria, entendiendo a ésta como la secuencia habitual de planteamiento de hipótesis y excavación ulterior; pero desde ese momento y con el ingreso del Gobierno de la Ciudad a este campo las cosas cambiaron.

En un primer momento se estableció una arqueología que funcionaba como soporte de búsquedas históricas y hasta ideológicas, apoyando el rescate de elementos que sirvieran para consolidar una memoria urbana muy castigada y deteriorada’. Poco después surgió una intensa actividad de rescate, de acciones que pudieron ser pequeñas o amplias, pero que significaban el accionar rápido para salvaguardar un conjunto de información y de objetos que se consideraban significativos y que se irían a perder. Esto no existía y fue necesario definirlo e ir estableciendo técnicas de trabajo en coexistencia pacífica con las empresas constructoras, que no fue nada fácil. Es decir, la concepción interdisciplinaria estableció desde el inicio que la arqueología municipal y la de rescate en general, no sólo construía conocimientos si no que también recuperaba -o construía, según como lo veamos- un patrimonio cultural. Y que por lo tanto había responsabilidades sobre él: además de estudiarlo había que restaurarlo, conservarlo y difundirlo.

Este trabajo arqueológico a esta historia por que es una excavación de salvamento o rescate, como quiera llamársele a este accionar, producto de la invitación de los arquitectos responsables de las obras. En este caso es interesante porque se excava un sótano, en donde el piso ya no existe hace mucho más de un siglo. Creo, que yo sepa, es la única vez que se excavó un sótano en cualquier parte del mundo. Y no por eso dejó de ser en extremo interesante mostrando las enormes posibilidades que tiene la arqueología en las ciudades cuando adapta sus técnicas a las necesidades. La excavación fue técnicamente la más compleja ya que era evidente que el «suelo y el subsuelo» habían desaparecido, al hacerse el sótano en el siglo XIX; la intención, el desafío, era mostrar que el nuevo piso también tendría evidencias de ocupación y uso, incluso resabios de pozos muy anteriores que lo atravesaban verticalmente aunque en buena parte destruídos y fuertes elementos arquitectónicos aunque con el proceso de cambio del edificio. Un caso en la multiplicidad de posibilidades que tiene la arqueología urbana en situaciones extremas de destrucción del contexto original.

Por cierto, ha habido casos más extremos desde la metodología, como fue el caso del edificio llamado La Panadería, donde todo había sido destruido, salvo dos pozos de agua muy profundos. Dado que uno de ellos era accesible se desarrolló la tecnología necesaria para poder descender 18 metros y excavar su relleno en el fondo. En cambio en otra casa, ubicada en Defensa 1460 la situación rayó lo insólito al haberse excavado «desde el costado» ante la imposibilidad de levantar los pisos de la casa aun en uso. También se han hecho pequeñas operaciones de rescate, casi observaciones de pocas horas pero que han arrojado información interesante y útil e imposible de obtener de otra manera: un fragmento de la barranca sobre el río en la avenida Paseo Colón hallada en una obra por casualidad, una serie de sondeos en la estación Coghlan que permitieron explicar el porqué se inundaba la zona y que tanto afectaba a los vecinos, el pozo donde se arrojaron los restos de la demolición de la estación del ferrocarril La Porteña debajo del Teatro Colón, un antiguo pozo para agua en una calle interior del cementerio de la Recoleta o el hallazgo del ataúd de Facundo Quiroga emparedado en su propia bóveda.

Valgan estos ejemplos y estudios para ampliar el universo de posibilidades técnicas e incluso teóricas de la arqueología urbana, en una ciudad compleja como es Buenos Aires, ya que resulta imposible -y ciertamente tonto-, esperar a que se paralice el recambio inmobiliario para poder hacer arqueología.

Por supuesto estos trabajos no se hacen sólo y en este caso agradezco a quienes hicieron este estudio tan complejo e incómodo: Guillermo Paez, Mario Silveira (quien hizo también los estudios de fauna), Patricia Frazzi, Marina Ojera Agata Peskins., Renata Scazziota, Carlos Chiappe y Enriqueta Ostrovich.

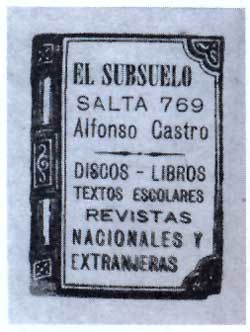

Logotipo de la librería

El sitio de estudio

En el área sur de la ciudad existe una librería poco común la que funcionó por muchos años en un subsuelo, de donde tomó su nombre. Allí fuimos invitados por los propietarios a iniciar una investigación. Lo que motivó esa inquietud fueron hallazgos producidos por obras de remodelación que se estaban llevando a cabo. A primera vista se observaba que las obras había dejado expuestos varios pozos antiguos en el suelo y al menos una cámara de forma rectangular, además de fragmentos de cerámicas y otros objetos por la remoción del piso, lo que llamó la atención de los arquitectos.

El lugar es muy peculiar para quien lo visita -insólito en la ciudad-, y eso es lo que nos movió a llevar adelante una temporada de excavaciones y estudios. Se trata de una casa construida hacia 1880 con un gran sótano construido sólo debajo de la parte edificada, ya que antiguamente el terreno de al lado, actualmente una playa de estacionamiento, era parte del mismo lote. El sótano tiene acceso por una escalera ubicada casi al frente, de tal manera que en planta baja el local actual ocupa sólo unos pocos metros cuadrados, estando la librería realmente en el subsuelo, tal como su nombre indica.

Pero del sótano y al parecer desde hace mucho tiempo sólo se usaba la mitad; la parte del fondo permanecía cerrada, sin piso ni revoque en las paredes, tal como quedó al completarse su construcción hacia 1880, cosa más que rara por cierto. El sótano total mide trece metros de ancho por veinte de fondo. La casa que lo cubre sufrió ampliaciones en diversas épocas, siendo actualmente mucho mas larga; el galpón lateral ha cambiado de propietario y sigue sin tener nada debajo.

Plano del sótano de la calle Salta 769, Buenos Aires, donde se marca los pozos hallados y la zona excavada al centro.

El proyecto implicaba, en un lapso corto de tiempo para no interrumpir sus obras de remodelación, hacer lo siguiente:

1) estudiar todo el material cultural lo que se hallaba en superficie por haber sido removido.

2) dilucidar interrogantes respecto a alteraciones en muros y pisos (en especial la puerta que no daba a ningún lado).

3) establecer una cronología para los eventos identificables en el edificio y en su subsuelo.

4) recuperar materiales culturales para su futura exhibición en el sitio.

5) obtener información respecto a construcciones subterráneas y sobre la vida doméstica en la zona a lo largo del tiempo.

Hay que destacar que el piso del área a excavar, es decir lo no ocupado por la librería que ya tenía piso construido, estaba bastante alterado y en gran parte cubierto por un contrapiso aún fresco hecho con cemento. Hubo que levantar parte de éste para liberar áreas de trabajo. En base a eso es que se establecieron varios puntos de trabajo: una superficie cuadriculada en el extremo Este del sótano, único lugar que se podía realmente excavar en forma abierta, dos pozos ubicados en el interior de las medianeras y que no habían sido cubiertos en las obras, un pozo de forma circular en la parte posterior que había quedado debajo del contrapiso y una estructura rectangular con un pozo anexo. Identificar esto no fue fácil y llevó mucho tiempo de observación para ubicar esos lugares invisibles a simple vista o tras levantar todo el contrapiso recién hecho.

Área de excavación durante los trabajos, la capa de materiales culturales tuvo pocos centímetros en su parte más alta.

Aljibe compartido (pozo 1), separado por la medianera, excavado en la tierra y soportado por un arco antiguo.

La superficie 1 de excavación.

El área más amplia de trabajo estuvo compuesta por 23 cuadrículas de un metro de lado de tal forma que incluyó uno de los pozos de medianera y la construcción rectangular que tenía otro pozo anexo.

La superficie excavada, tras ser limpiada del escombro superficial, bolsas de cemento, ladrillos y otros objetos mostró ser la tosca estéril del suelo de Buenos Aires. Como se trata de un sótano, es decir una superficie ubicada a tres metros bajo el nivel actual de vereda, era lógico de suponer esto. Más aún porque sabíamos que la construcción del nuevo contrapiso, aunque no completado, había levantado al menos una capa de tierra. Las cuadrículas G1, H1 y H2 mostraron pequeñas superficies de menos de un centímetro de profundidad en que el nivel horizontal había sido rebajado y había tierra negra en su interior; sí hubo muchas marcas de carbón, material que, aunque nos adelantamos, suponemos que se guardó en ese sitio en sus primeros tiempos. El resto no presentaba alteración o depositación alguna.

El Pozo Medianero, o Pozo I, estaba en las cuadrículas 13 e 14, en la forma tradicional de hacer pozos para agua usados por dos vecinos, separados por una pared que pasa por su medio. La mitad estaba dentro del terreno y la otra mitad del otro lado de la medianera; había sido destruido por el edificio vecino construido en época reciente. La mitad conservada medía 1.25 m de diámetro por 0.60 m de ancho, más el espesor de la pared que le pasa por encima. Debido a que el pozo era preexistente al muro de 1880 se hizo un arco para derivar las cargas, de 35 cm de alto. En el interior había una ligera capa de tierra y un muro interno de hormigón armado, incluidas las maderas del encofrado, producto del rellenado del pozo al hacer la obra vecina. La destrucción interna era total.

En el extremo del sótano se veía a simple vista que existía una estructura de forma rectangular que ocupaba las cuadrículas B3, C3 y D3. La excavación mostró ser una construcción rectangular que medía en su superficie 2.18 por 1.00 metros y tenía 0.90 metros de profundidad, con piso plano, hecho con un borde de cal y piso de tierra. En el extremo este, tal como se indica en el plano, esa estructura se comunicaba con un pozo circular de 0.42 metros de diámetro a través de un agujero ahora roto, posiblemente cuadrado en origen, con los restos de una compuerta de metal sobre un perfil de hierro tipo H de 25 cm de ancho. En el otro extremo estaba aún en pié, como columna, un perfil de hierro H de 30 cm de ancho, que sostenía una de las vigas del techo. Esta había sido enterrada con una base de hormigón rompiendo la pared de la cámara rectangular y posiblemente levantando el piso original. Luego establecemos una hipótesis del porqué de estas alteraciones. Unido a esta cámara está uno de los grandes pilares de mampostería que sostienen el edificio en su parte central, indicando que la cámara es posterior al pilar.

La excavación interna de esta cámara mostró estar compuesta por un sedimento suelto, nunca compactado aunque muy húmedo, con gran cantidad de carbón mineral y hueso totalmente pulverizado o deshecho por la humedad al grado de ser irreconocible e irrecuperable. Los materiales contenidos eran de gran tamaño: caños de hierro, baldosas francesas, azulejos de diversos tipos en su mayoría de inicios del siglo XX, vidrio plano grueso del tipo usado para estantes de heladeras o similares, plásticos, vidrios de botellas de vino, maderas y objetos que ubican el relleno para el siglo XX medio.

Es nuestra hipótesis que la cámara es en realidad el fondo de una cisterna de aljibe construida junto con el edificio, posiblemente hacia 1880, a la cual llegaba el agua a través de caños de cerámica o albañales, como era habitual, que desaguaban en el pozo redondo; de allí pasaban a la cisterna por una compuerta para evitar que la entrada superase la capacidad de almacenaje. La cisterna debió estar cubierta por una bóveda de cañón corrido. La forma en que se sacaba agua de la cisterna es hoy casi imposible de determinar y no deja de llamar la atención que los cambios que hoy se observan en el techo del sótano, en cuanto al orden en que se han colocado las viguetas de hierro y que no siguen la forma original, sea coincidente con la forma de la cámara. Qué indica esto, nos es imposible de saber.

Posiblemente para el momento en que se colocaron las Obras Sanitarias, en 1890 según los planos, se hicieron otras intervenciones: se profundizó el nivel de piso del sótano hasta llegar al nivel de los cimientos, que ahora no tienen bases, para transformar ese espacio en utilizable comercialmente. Años más tarde, quizás hacia 1910 o 1920, una de las vigas mayores que sostienen el techo del sótano se fracturó, lo que obligó a colocar una columna extra de hierro. Esta fue apoyada en el interior de la antigua cisterna sólo por casualidad y se excavó en su interior para esta obra, rellenando después todo materiales preexistentes y del momento, rompiendo el piso y uno de los lados de la ya desmantelada cisterna.

El relleno de la estructura rectangular es considerado un único evento, aunque fue excavado por niveles artificiales, que incluyen objetos diversos fechados para el siglo XX en su contextualidad, aunque hay algunos que deben provenir de fechas ligeramente anteriores (aproximadamente 1880). Es interesante destacar que la enorme mayoría de este material está relacionado con la construcción: vidrios planos de gran variedad, ladrillo, azulejos Pas de Calais y posteriores, baldosas de todo tipo, mosaicos similares a lo que aún hay en la calle y puestos en época, caños de hierro, herrajes, maderas, caños de hierro y de cerámica vitrificada, clavos circulares, hierros diversos de obra, molduras de yeso, alambres, mármol aserrado, porcelanas de instalaciones eléctricas; en cambio objetos de uso personal hay sólo un fragmento de vaso, un peine plástico, vidrios de botellas verdes de vino como objetos indicadores de comida y bebida y un antiguo clavo de perfil cuadrado del siglo XIX temprano. La falta de loza y vajilla posiblemente sea indicadora de que allí no se arrojaron deshechos domésticos. Sí se encontraron huesos de alimentación, todos cortados con sierra eléctrica.

Grupo de botellas enteras, parte del conjunto arrojado al pozo 3 hacia 1900.

Guardas de azulejos en marrón y en azul, posiblemente de los baños de la casa anterior a 1880.

Pozo 3 durante la excavación, nótese que los muros, a esa profundidad (más los 3 metros del sótano), siguen siendo de mampostería.

Pozo Medianero 2, o Pozo 2.

Ubicado exactamente bajo el muro norte a similitud del ya descrito, quedó cortado al medio por la pared que le pasa por encima. Un arco lo protege de hundimientos. La posición del pozo hizo imposible su excavación y salvo liberarlo y limpiarlo se pudo excavar 80 cm, todo de tierra limpia. Medía en origen un metro de diámetro. Es nuestra presunción que el pozo era preexistente al muro, bajando desde la planta baja y que debió corresponder a una construcción anterior posiblemente del siglo XVIII. Al hacerse este edificio fue destruido hasta llegar a la base del cimiento de la obra nueva, en que se lo cubrió con el arco y se lo dejó así. Los ladrillos del arco superior son de 30 x 13 x 4 cm, es decir de mayor tamaño que los del muro que miden 28 x 14 x 5 cm. aunque los de los pilares son iguales a los del arco.

Es posible observar ahora que un pequeño respiradero ubicado en lo alto de esa pared se había aprovechado del pozo por el lado externo a la pared, usándolo como conducto de ventilación, lo que obligó a dejar un espacio entre medianeras en la planta baja. Una solución simple, aunque poco habitual, aprovechando lo que ya había.

Pozo Circular, o Pozo 3.

A un metro y medio del muro posterior del sótano se encontró un pozo circular de 90 cm de diámetro que había sido cubierto por el nuevo contrapiso, el que fue necesario levantar. Este resultó haber estado excavado en la tosca y tuvo una cubierta en forma de bovedilla de ladrillos, rota al hacerse los pisos poco antes de nuestra intervención. Es evidente que, al igual que las otras construcciones, es precedente al sistema de Obras Sanitarias en uso y quedó descartado desde 1890 o 1895; desconocemos si fue cubierto por la bovedilla en ese momento y si su destrucción fue coincidente con la bajada del piso del sótano, lo que creemos muy probable. Pero si fue así quedó vacío, ya que el relleno hallado en su interior, al menos lo excavado hasta una profundidad de 3,15 metros del nivel de sótano, es decir más de seis metros del nivel de calle, es de inicios del siglo XX.

El pozo posee un albañal hecho con baldosas francesas sin marca, restos del sistema de desagüe original de la casa. El sedimento interior mostró ser un relleno arrojado todo junto, en forma similar y con contenido similar a las otras estructuras subterráneas del sitio. Fue excavado por niveles artificiales aunque la gran dimensión del material en su interior lo hizo difícil. Se hallaron mosaicos, vidrios planos diversos, azulejos fechables entre los Pas de Calais decorados del siglo XIX («Marius Decroix, Aubagne», «Carlo Rubbiani, Sassuolo» y «Rubbiani Sassuolo») hasta los Art Decó de 1930, baldosas de vereda, maderas, fragmentos de molduras, macetas, hierros de obra, una botella de malta, varias de vino francés, italiano e inglés fechables hacia 1900, vidrio de cerveza, azulejos blancos («T. H. Folkers & Cia., La Amapola», «The Trident, Marque Deposee», «EAG» y «S.F.A.») nacionales e importados («Villeroy et Boch», «Hércules»), Pas de Calais blanco liso y azul liso de 20 cm. y de 10 cm. de lado, botellas de «Licor San Pellegrino» y «Monte Cudine», chapas diversas, dos pilas eléctricas de porcelana completas, del tipo usado para los teléfonos, huesos cortados con máquina eléctrica, un fragmento de vaso, caños diversos de cerámica y hierro, una ventilación de cerámica para inodoro, clavos circulares, lascas de mármol, un par de lozas siglo XX, caños de asbesto, carbón mineral, alambres, latas de conservas y adoquines. Este conjunto nos indica que es material proveniente de obras de construcción arrojadas allí hacia 1930, incluyendo algunos objetos cotidianos y unos pocos materiales más antiguos, de posibles demoliciones o cambios, sea en la casa u en otro sitio.

La puerta ciega en la medianera y otras estructuras no habituales.

El sitio presentaba algunas curiosidades que eran visibles en los muros y que por cierto eran intrigantes: la primera de ellas era un vano cuadrangular de 1.90 metros de lado, con un dintel hecho con una viga de madera cortada con hacha de 20 cm de lado y que había sufrido arreglos recientes. El vano no tenía puerta ni marco y dentro de él se veía directamente la tierra limpia, lo que resultaba al menos extraño. Es nuestra hipótesis que el propietario original, dueño en 1880 de este lote y del vecino, hizo dejar un vano preparado para una puerta, para el día que se excavara otro sótano al construirse un edificio en el terreno lateral. Es decir era una previsión para el futuro que quizás se consideraba inmediato. Si esto se hizo al construirse el edificio o cuando se bajó el nivel de piso del sótano, es difícil de desentrañar ahora, en que la pared ya ha sido revocada y el piso alterado. Al limpiar el piso se observó una hilada de ladrillos en forma de umbral, continuando al muro mismo por debajo del vano, lo que puede dar más sustento a la segunda hipótesis.

Para 1880 el terreno está subdivido y en manos de Don Luis Catti; las obras que encaró significaron la demolición de todo lo preexistente y según suponemos la casa excavada coincide en planta con las habitaciones de la casa antigua por una parte y la pequeña construcción posterior al fondo; el pozo medianero posterior debió estar ubicado en la parte de la servidumbre y al ser exactamente igual a los excavados en Defensa 751 y en Alsina 455, podía usarse desde adentro y desde el patio a la vez. El pozo medianero de adelante debió quedar justo sobre el muro interno de la casa hacia el patio. Obviamente para demostrar esto haría falta mayor documentación, pero queremos dejarlo planteado como hipótesis factible.

Hacia 1880 todo fue demolido para hacer lo que ahora existe: esta casa con un sótano reducido y una parte del lote pasó a ser un galpón. Esta casa tenía un pozo ciego al fondo y una cisterna para agua. Poco más tarde, quizás en 1890/95, cuando fue obligatorio instalar las Aguas Sanitarias, se aprovechó el trabajo en el sótano para instalar los cloacales, para excavar y hacer más amplio el subsuelo destruyendo en esa ocasión la cisterna y los pozos ahora fuera de uso, aprovechando como ventilación los restos de uno de ellos compartido con el vecino. A la vez se dejó un vano para una posible puerta futura al resto del terreno; los pozos debieron haber sido tapados con tablas o chapas, quedando vacíos.

Según lo comprendido creemos que hacia 1920 una viga del techo del sótano se quebró por lo que fue necesario apuntalarla y se aprovechó para colocar la columna dentro de la cámara preexistente, la que ahora sí fue rellenada al igual que el pozo contiguo y se desarmó el sistema de cierre para la comunicación entre ambos. Suponemos que esto coincidió con un cambio en el uso del sótano, como el inicio del alquiler como comercio. Sabemos por la historia oral del barrio que allí funcionó antes de la librería instalada en la década de 1960, una fábrica de heladeras; no casualmente se hallaron varias docenas de fragmentos de vidrios gruesos del tipo usado en los estantes de los interiores de esos artefactos.

Azulejos Pas de Calais del siglo XIX en diferentes versiones decorativas, todas en azul, halladas en el pozo 3.

Aljibe compartido (pozo 2) con la construcción moderna vecina en su interior, en la base del cimiento del sótano, con un arco hecho hacia 1880.

Análisis Arqueozoológico.

Entre los objetos excavados se hallaron restos óseos. Como ya hemos propuesto para otros trabajos consideramos los sectores de hallazgos como distintas unidades de análisis de esos materiales.

Material de superficie: se hallaron 31 restos óseos los que fueron reconocidos en su totalidad. El peso es de 475 grs. La media de fragmentación de 5.93 cm. El fragmento de Bos taurus corresponde a un epífisis dista) de húmero. De Gallus gallus tenemos un coracoides y una epífisis proximal de tibia tarso ambas de un animal adulto (gallina). Los de Mammalia indeterminada corresponden a M1 y lo más probable es que correspondan a Bos taurus y en su mayoría son partes media de costillas. Además se halló un bivalvo de origen oceánico. El estado de conservación del material es muy bueno ya que sólo una pieza tiene evidencia de erosión y es leve. Casi todo el material presenta cortes efectuados con sierra eléctrica con muchas huellas de corte de cocina.

|

GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN |

NISP |

MNI |

|

Bos taurus – Vacuno |

1 |

1 |

|

Gallus gallus – Gallina/pollo |

2 |

1 |

|

CLASE |

CANTIDAD FRAGMENTOS |

|

Mammalia indet. Mamíferos en general |

28 |

|

FRAGMENTOS |

CANTIDAD |

|

Parte media de costillas |

25 |

|

Fragmentos de diáfisis |

2 |

|

Fragmentos de vértebras |

1 |

Pozo 1: hubieron ocho restos óseos, reconocidos en su totalidad. El peso del material es de 86grs. La media de fragmentación de 5.32 cm. El fragmento de Bos taurus corresponde a una diáfisis de tibia. De Ratus ratus hay un cráneo. Los de Mammalia indeterminada corresponden a M1 y lo más probable es que correspondan a Bos taurus y son partes media de costillas. El material está en muy buen estado de conservación. Presentan en todos los casos, salvo para Ratus ratus, cortes efectuados con sierra manual. Hay huellas de cortes de cocina en dos casos y un fragmento presenta marcas de cánidos.

|

GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN |

NISP |

MNI |

|

Bos taurus Vacuno |

1 |

1 |

|

Ratus ratus Rata europea |

1 |

1 |

|

CLASE |

CANTIDAD FRAGMENTOS |

|

Mammalia indet. Mamíferos en general |

6 |

Pozo 2: Se halló un sólo fragmento óseo. Corresponde a Mammalia indeterminada (Mi) y es una parte media de costilla. Bien conservado con cortes de sierra manual y huellas de corte de cocina.

Pozo 3: Se hallaron 63 restos óseos, reconocidos en su totalidad. El detalle es el siguiente:

|

GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN |

NISP |

MNI |

|

Bos taurus Vacuno |

12 |

1 |

|

Ovis aries ovino |

1 |

|

|

Gallus gallus Gallina/pollo |

21 |

3 |

|

CLASE |

CANTIDAD FRAGMENTOS |

|

Aves |

7 |

|

Mammalia indet. Mamíferos en general |

22 |

El peso del material es de 400.40 grs. La media de fragmentación de 6.78 cm. Los fragmentos de Bos taurus corresponden a un fragmento de hoja de escápula, un fragmento de epífisis distal de húmero, una parte proximal de costilla, un fragmento de la tuberosidad lateral del húmero y ocho fragmentos de vértebras lumbares (corte bife de costilla). De Ovis aries una epífisis distal de húmero de un animal adulto. Tenemos tres ejemplares, dos de animal adulto (gallina) y uno juvenil (pollo). Se trata de animales de razas actuales, es decir que no son de raza criolla. Los de Mammalia indeterminada corresponden a M1 y lo más probable es que sean de Bos taurus. El estado de conservación del material es bueno, dos piezas tienen evidencias de erosión y son leves. Casi todo el material de mamíferos presenta cortes con sierra eléctrica con algunas huellas de corte de cocina.

|

FRAGMENTOS |

CANTIDAD |

|

Parte media de costillas |

18 |

|

Fragmentos de huesos planos |

2 |

|

Fragmentos de vértebras |

1 |

|

Fragmento indeterminado |

1 |

Cámara rectangular: Se hallaron quince restos óseos, reconocidos en su totalidad. El peso es de 120 grs. La media de fragmentación de 7.18 cm. El fragmento de Bos taurus es una parte proximal de costilla. El estado de conservación del material es bueno ya que sólo una pieza tiene leves evidencias de erosión, otra está parcialmente quemada. Casi todo el material presenta cortes con sierra manual aunque en algún caso se ha usado sierra eléctrica; hay algunas huellas de corte de cocina. Los de Mammalia indeterminada corresponden a M1 y lo más probable es que sean de Bos taurus:

|

GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN |

NISP |

MNI |

|

Bos taurus Vacuno |

1 |

1 |

| CLASE |

CANTIDAD FRAGMENTOS |

|

Mammalia indet. Mamíferos en general |

14 |

|

FRAGMENTOS |

CANTIDAD |

|

Parte media de costillas |

12 |

|

Fragmentos indeterminado |

1 |

|

Fragmentos de vértebras |

1 |

El total de material analizado es de 118 fragmentos. Nuestro criterio en este caso es tomar el material en conjunto considerando que los cortes en los huesos fueron efectuados con sierras, tanto eléctrica como manual. Si bien hemos diacronizado en otros trabajos estos cortes con la hipótesis de que los cortes con sierra manual son anteriores a los eléctricos, es posible que al comienzo del siglo XX pudieran estar ambos cortes presentes en las carnicerías. Por otra parte el material presenta en conjunto un estado de conservación muy bueno, lo que nos lleva a concluir que hubo escaso ataque sobre ellos. Esto último es corroborado porque no hay fragmentos pequeños. Asimismo es interesante que los cortes de carnicería de los fragmentos óseos son para tira de asado, puchero y bife ancho, es decir formas de alimentación recientes. Esto coincide con la cronología establecida documentalmente, por los estudios de arquitectura y los de cultura material del sitio. En conclusión y pese a lo escaso del material, podemos intentar dar una conducta de consumo centrada en carne vacuna con complemento de ave doméstica (pollo) y un pobre consumo de ovino. En líneas generales es casi la conducta de consumo actual.

Este estudio, que puede parecer un caso normal de arqueología de la ciudad, salvo por el hecho de que está a tres metros bajo el piso, presentó dificultades teóricas y metodológicas, pero su valor está en que nos abrió puertas insospechadas para pensar la ciudad desde la arqueología: desde la reconstrucción de todo un proceso de hacer y modificar un edificio a lo largo de casi doscientos años, hasta entender qué se comió en el lugar durante las obras o lo que se usó como rellenos de los antiguos pozos. Jamás supusimos que un simple sótano podía dar tanta información. Asimismo sirvió como prueba de que aunque haya una gran construcción encima, los restos más antiguos dejan evidencias materiales que pueden ser estudiadas y dan información sobre el pasado. El caso de los dos pozos en las medianeras son casi únicos y la idea de que dos vecinos pudieran obtener agua del mismo aljibe suena bastante poco habitual en nuestra historia de la arquitectura.